Der Wanderer über dem Nebelmeer

Dass der Aufenthalt im Gebirge zum Nachdenken anregt, ist nicht neu. Alltagsprobleme erscheinen am Gipfelkreuz plötzlich klein. Man kann durchatmen. Und man wird daran erinnert, dass es etwas Größeres gibt.

Gefühle, Sehnsüchte und Problemstellungen der Zeit können künstlerisch über die Landschaft verhandelt werden.

Um 1800, im Zuge der Aufklärung, erfahren Landschaft und Gebirge jedoch eine grundlegende Neubewertung, werden zum Allgemeingut und zum Bestandteil des neuen Ichs. Gefühle, Sehnsüchte und Problemstellungen der Zeit können künstlerisch über die Landschaft verhandelt werden. Gepaart mit dieser neuen Naturerfahrung gilt das Wandern nicht mehr nur als Erholung an der frischen Luft, sondern als Lebensreise, der ferne Hügel als symbolischer Erkenntnisweg voller Hürden, Spitzen und Abgründe. Auf diesem Königsweg interpretieren Literatur, Musik und bildende Kunst den Archetypus des Wanderers als Pilger auf der Suche nach Erkenntnis. Das gemeinsame Ziel der Künste: nicht die Realität abzubilden, sondern ein Maximum an Wahrheit.

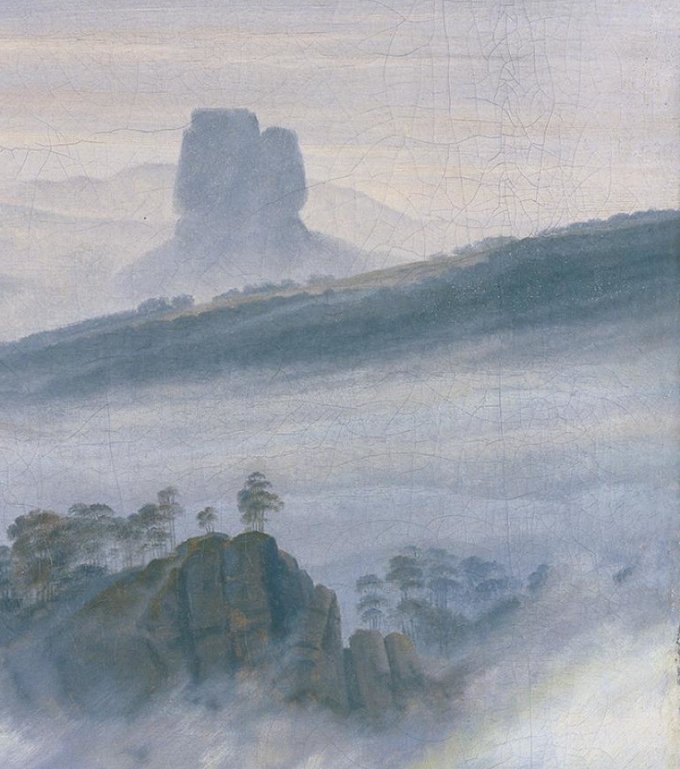

Der Wanderer über dem Nebelmeer

um 1818

Caspar David Friedrich

1774 bis 1840, Greifswald/Dresden

Stil: Romantik

Technik: Öl auf Leinwand | Format: 94,8 x 74,8 cm

Erstmals ausgestellt: Galerie Dr. W. A. Luz, Berlin 1939

Ankauf: 1970, Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen

vom „Kunsthaus Bühler“ in Stuttgart für 600.000 Deutsche Mark

Heutiger Standort: Hamburger Kunsthalle

Auch interessant: 2011 gab die Bundesrepublik Deutschland

eine 55-Cent-Briefmarke mit dem Motiv heraus

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1817, Öl auf Leinwand, 94, 8 x 74, 8 cm, Hamburger Kunsthalle

Über den Wolken

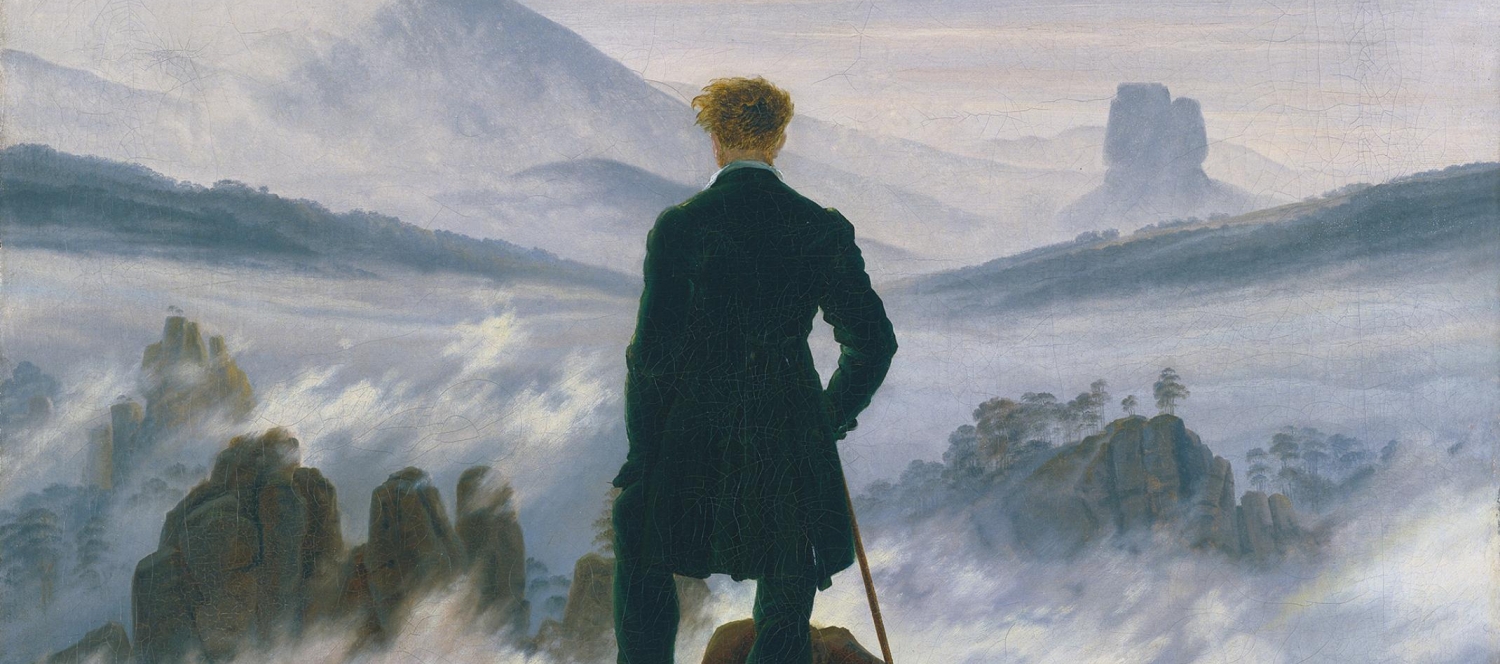

Selbstbewusst setzt Caspar David Friedrich seinen Wanderer daher ins Zentrum der Bildkomposition und einer „ungeheuren Natur“ (Immanuel Kant). Mit ozeanischer Weite breitet sich das Nebelmeer unter dem Berg-Bezwinger aus während sich lautstark die Wellen der ungreifbaren Masse an den Felsenklippen brechen.

Längst hat sich dieser stille Wanderer vom Nebel der Flachländer und Flachdenker abgehoben, blickt – leicht nach links geneigt – hinüber zu weiteren Gipfeln seiner Erkenntnisreise. Und indem wir uns in die anonyme Rückenfigur hineinversetzen, dürfen wir mit dabei sein. Darin liegt der Zauber des Gemäldes. Der Hell-Dunkel-Kontrast von Vorder- und Hintergrund verweist jedoch darauf, dass sein Wanderer uns bereits einige Schritte voraus ist.

Aus Naturwahrheit ersteht Kunstwahrheit

Natur und Mensch treten in Friedrichs Bild in ein neues Spannungsverhältnis, und zur Einheit geworden. Der Fels formt einen Sockel für die denkmalhafte Pose des Protagonisten. Äußere und innere Welt, Wanderer und Natur beginnen sich zu verschränken, fast scheint es, als entstehe die Landschaft aus seiner Mitte heraus oder als würde er diese in sich aufnehmen.

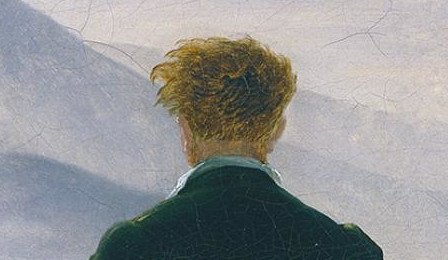

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1817, Öl auf Leinwand, 94, 8 x 74, 8 cm, Detail, Hamburger Kunsthalle

Schließlich verwandeln sich die Gipfel der Sächsischen Schweiz zum allgemeingültigen Emblem, aus Naturwahrheit ersteht Kunstwahrheit, der Wanderer erhebt sich zum Symbol des romantischen deutschen Bewusstseins der Aufklärung. Denn: Dringt der Blick außen an die Grenze des Sichtbaren vor, führt der Weltblick automatisch nach innen. Und ist nicht bis heute gerade der Blick vom Gebirge, von oben immer noch für einen Perspektivenwechsel gut?

Völkisch-romantisches Nationalideal

Friedrichs theatrale Inszenierung des Wanderers scheint aber auch zum perfekten Zeitpunkt auf der Bildfläche erschienen zu sein: 1939 in einer Berliner Galerie. Die Beschlagnahmung entarteter Kunst hat die Nachfrage nach völkisch-romantischen Objekten enorm gesteigert.

Die Bezwingung unerreichter Höhen vermittelte die Ideale und Werte des Regimes, demonstrierte Überlegenheit. Aktion und Leistung erlaubten darüber hinaus eine Identifizierung mit den Heroen der Bergkunst und dem Staat. Der Mythos des Bergsteigens war in der NS-Zeit zudem eng mit der Glorifizierung von Männlichkeit verknüpft. Objekt der Begierde: der reine und jungfräuliche Berg. Seine Besteigung, seine Eroberung – auch ein Erfolg des Nationalen.

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1817, Öl auf Leinwand, 94, 8 x 74, 8 cm, Detail, Hamburger Kunsthalle

Literatur:

Werner Hofmann: Caspar David Friedrich. Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit. C.H. Beck 2000

Lisa Marie Knitter: Einsamkeit im Bild. Das Isolationsmotiv in „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich und „Nighthawks“ von Edward Hopper, München, GRIN Verlag 2009

Gabriel Montua/Birgit Verwiebe (Hg.): Wanderlust. Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir, Hirmer 2018