Berlin Biennale: Melancholische Endzeitstimmung

Die 12. Berlin Biennale findet keine überzeugende Sprache für die Probleme, die sie ansprechen will. Uta Baier aus Berlin.

Am Anfang, 1998, war die Berlin Biennale ein großer Spaß voller Lust an der Kunst-Entdeckung. Von der Leichtigkeit des Anfangs ist nichts geblieben. Seit einigen Jahren ist Endzeitstimmung eingekehrt und nicht wieder verschwunden. Heute schon gar nicht. „Diese verwundete Welt leidet infolge der außergewöhnlichen Verbrechen der Moderne, von der Sklaverei bis zum Kolonialismus, und bedient den Rassismus als ideologischen Hebel“, heißt es im kuratorischen Statement des diesjährigen Biennale-Chefs und Künstlers Kader Attia. Und weiter: „Wer das Verbrechen leugnet, kann den Sieg beanspruchen, ohne Verantwortung zu übernehmen.“ Doch es gebe Hoffnung: „Zu den großen Verdiensten der dekolonialen Revolution, die wir heute im Westen erleben, gehört, dass sie die WEISSE Angst vor dem Verlust der Privilegien quälend sichtbar macht.“

Und ein drittes Thema hat Attia als Bedrohung der Menschheit identifiziert: „Mehr als je zuvor hat die algorithmische Governance unsere Gegenwart in Beschlag genommen; sie ist zu einem Feld beispielloser wirtschaftlicher Kämpfe um die Extraktion von Verhaltensdaten geworden.“

Kunst soll alles können, kann es aber nicht.

Augustinus und Aristoteles kommen auch noch vor in Attias Endzeitvision der Erde, die allerdings „repariert werden kann“. Und zwar durch Kunst und eine Abkehr von kapitalistischer Entwicklung. „Wir müssen im Hier und Jetzt bleiben, mehr denn je!“ Damit beschließt Attia seinen Exkurs durch Welt- und Philosophiegeschichte und die Standortbestimmung seiner Ausstellung zur 12. Berlin Biennale, die unter dem Titel „Still present!“ bis zum 18. September an sechs Standorten zu sehen ist.

Kurator und Künstlerisches Team der 12. Berlin Biennale (v.l.n.r. Ana Teixeira Pinto, Noam Segal, Kader Attia, Đỗ Tường Linh, Rasha Salti, Marie Helene Pereira), Foto: Silke Briel

Es ist gut, aus dieser und vielen anderen Positionen auf die Welt zu sehen, die „immer noch vorhanden ist“. Ob es gut ist, das mit Hilfe der Kunst und einer großen Kunstschau zu tun, kann durchaus bezweifelt werden. Denn allzu klar wird bei dieser 12. Berlin Biennale: Kunst soll alles können, kann es aber nicht. Denn viele der in Berlin vorgestellten Werke, trauen den Mitteln der Kunst nicht, gehen den Schritt von der Dokumentation, von der reinen Idee zum Bild, zur künstlerischen Aneignung nicht. Etwa wenn ein schwarzer Fuss aus Holz mit einem Riss das indische Kastensystem kritisieren soll oder wenn ein weiteres Mal der palästinensisch-israelische Konflikt als eindimensionale Unterdrückungserzählung durch Israel mit banalen Landschaftsfotos und einem Interview illustriert wird.

Dass die Biennale nicht auf den aktuellen Krieg in der Ukraine reagiert,

ist schwer zu verstehen.

Selten wurde deutlicher, dass viele der eingeladenen 70 Künstler und Künstlerkollektive keine Vorstellung davon haben, wie sie ihre Themen in überzeugende Bilder umsetzen sollen. Deshalb bleiben sie bei der Dokumentation, stellen Bildschirme im Kreis auf und spielen darauf im Wechsel Interviews ab. Oder kuscheln mit Moosen und legen Familienerbstücke aus. Der Anspruch als Aufdecker, Mahner, sogar Wissenschaftler und Wegweiser in eine neue Betrachtung der Welt angesehen zu werden, ist hoch, wird aber nicht eingelöst. Meist bleiben die Arbeiten auf einer rein abbildhaften Ebene, die nicht nur bei Moses März einer brav ausgeführten Schülerarbeit im Politikunterricht ähnelt. Er zeichnet und klebt Karten deutscher kolonialer Strukturen und Wege, die in und um Berlin einer „Kolonialität der Macht“ widerstehen. Das ist ärgerlich und außerdem in seiner Kleinteiligkeit schwer zu erkennen und schon gar nicht zu überprüfen. Dabei ist das Thema viel zu spannend und viel zu aktuell, um so wenig überzeugend transportiert zu werden.

Banaler Grundton

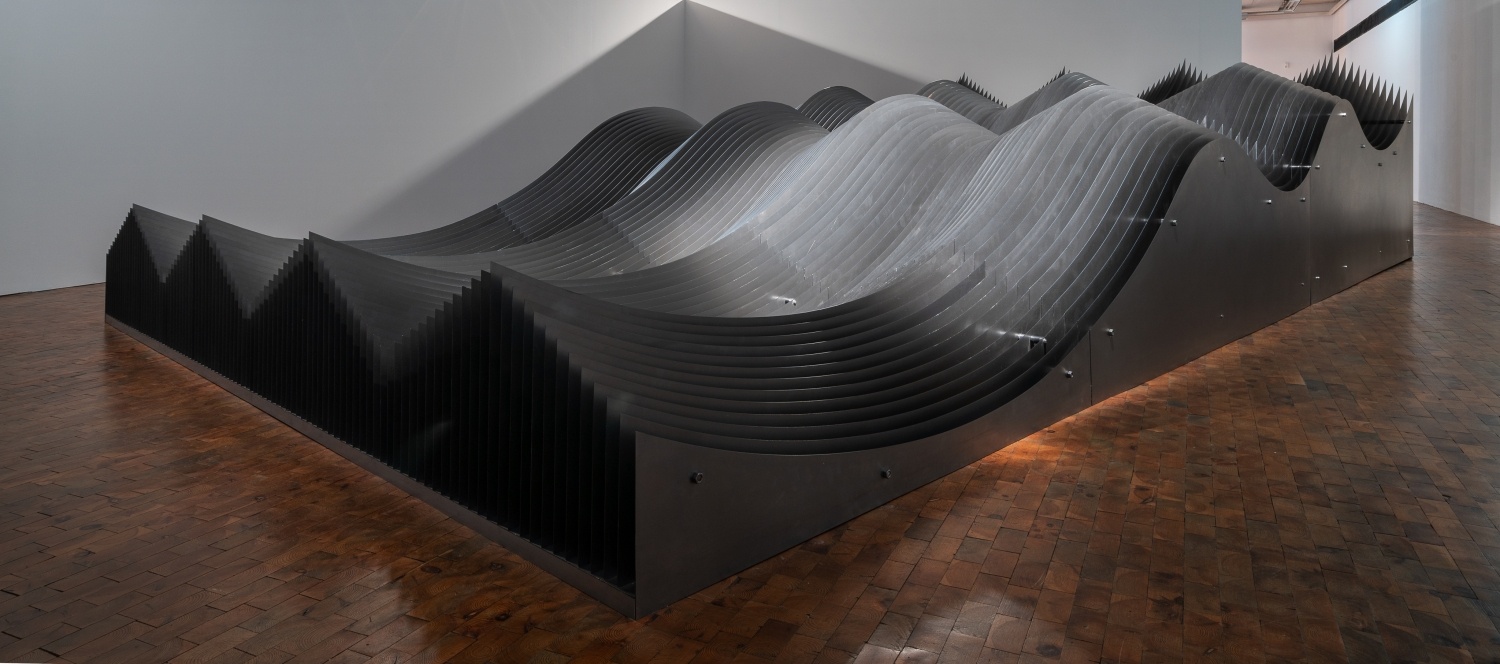

Dass so vieles banal und allenfalls dekorativ wirkt, wie die riesigen Wolkenbilder von Lawrence Abu Hamdan, der doch auf Luftraumverletzungen des Libanon durch israelische Kampfjets hinweisen will, liegt auch am Konzept des künstlerischen Teams, zu dem neben Kader Attia Ana Teixeira Pinto, Du Tuong Linh, Marie Helene Pereira, Noam Segal und Rasha Salti gehören. Sie haben die Biennale auf sechs Ausstellungsorte verteilt und damit die Möglichkeit des Kuratierens komplett aufgegeben. Der Besucher wird nicht geführt, das bewusste Gegeneinander und Miteinander von künstlerischen Positionen sparen sich die Ausstellungsmacher. Wo immer nur ein paar Positionen gezeigt werden, kann keine Erzählung entstehen.

Doch wie bei jeder größeren Ansammlung von Kunst finden sich auch bei dieser Berlin Biennale eigenständige, überzeugende, beeindruckende Werke, die mehr sind als passende Illustrationen zum Thema des künstlerisch-kuratorischen Teams.

Lawrence Abu Hamdan, Driss Ouadahi, Installationsansicht, 12. Berlin Biennale, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, 11.6.–18.9.2022, Foto: Laura Fiorio

Überzeugende Einzelfälle

So zeigt Jean-Jacques Lebel, der 1936 geborene französische Künstler, eine gleichermaßen furchtbare, überzeugende, beeindruckende und einfache Installation. Er hängt stark vergrößerte Bilder von Folterszenen aus dem Gefängnis Abu Ghraib so auf, dass sie den Besucher in ein bedrückendes Labyrinth der Verrohung und des Leids führen. Der Besucher kommt den gequälten Körpern ebenso nahe wie den lachenden Folterern. Die Trigger-Warnung am Anfang ist völlig überflüssig, denn welche Rolle spielt Kunst, wenn sie nur seicht ist?

Das ist auch das Thema von Deneth Piumskshi Veda Arachchige, die ihren eigenen Körper vermessen hat, um eine exakte Reproduktion von ihm in die Ausstellung zu stellen. Das Vermessen, das Bestimmen der eigenen Hautfarbe, der Farbe der Brustwarzen erinnert an die Forschungen europäischer Reisender vor mehr als 100 Jahren, die fremde Menschen als bloße Objekte betrachteten und respektlos in ihre Kulturen eindrangen und sie plünderten.

Myriam El Haïk, Installationsansicht, 12. Berlin Biennale, KW Institute for Contemporary Art, 11.6.–18.9.2022, Foto: Silke Briel

Deneth Piumakshi bezieht sich auf den Schweizer Naturforscher Paul und Fritz Sarasin, die zwischen 1883 und 1907 im heutigen Sri Lanka die Vorfahren der Künstlerin „untersuchten“ und kategorisierten und ihnen die Vorfahren stahlen, indem sie Schädel sammelten und in europäische Museen und Depots brachten. In den Händen hält die Künstlerinnenfigur deshalb die Replik eines solchen Schädels. Mehr ist nicht nötig, um Schuld und Leid in der Kolonialzeit zu beschreiben und die Ungeheuerlichkeiten für uns heute erfahrbar zu machen.

Eine Trigger-Warnung hätten eher auch die raffinierten Erkundungen der Möglichkeiten und Zumutungen digitaler Technologien von Zach Blas aus Toronto benötigt. Denn wenn Blas Tränen sammelt, um eine KI-Göttin ihren Einfluss auf Menschen trainieren zu lassen, wird es gruselig, zumal Zach Blas einen psychedelischen, schwarzen Raum für diese Versuchsanordnung baut.

Dass die Biennale nicht auf den aktuellen Krieg in der Ukraine reagiert, ist schwer zu verstehen. Zumal Künstler eingeladen wurden, die eindrucksvoll beschreiben, wie lange Kriege nachwirken. Zum Beispiel Mai Nguyen-Long, Tochter eines vietnamesischen Vaters und einer australischen Mutter. Ihr Thema ist der Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange im Vietnamkrieg und seine Folgen. Mit ihrer Arbeit „Specimen (Permeate)/Probe (Permeate)“ baut sie ein auf den ersten Blick vertrautes Bild. Es ist das Bild aus Naturkundemuseen und medizinischen Sammlungen, in denen Tiere und Totgeburten, Geschwüre und Verwachsungen als Anschauungs- und Lehrmaterial in Gläser abgefüllt und präsentiert werden. Bei Mai Nguyen-Long sind es Puppen und Puzzleteile, Stoffe und viel nicht Identifizierbares, das konserviert wurde und von Verlust und Trauer, Entwurzeltsein und der Suche nach einer Reparatur erzählt.

Mai Nguyễn-Long, Installationsansicht, 12. Berlin Biennale, Akademie der Künste, Hanseatenweg, 11.6.–18.9.2022, Foto: dotgain.info

Jede Ausstellung könnte mit dem Titel von Taysir Batnijis Arbeit „Angehaltene Zeit/Suspended Time“ überschrieben werden. Bei Batniji steht die Zeit sinnbildlich still, denn seine Sanduhr liegt, der Sand kann nicht fließen, die Zeit geht nicht mehr voran. Das Bild, das der in Frankreich lebende Künstler mit diesem einfachen Objekt schafft, ist ein grandioser Ausgangspunkt für das Nachdenken über Verteilung und Ausgleich, Vergangenheit und Gegenwart, Schuld und Reparatur, um die es in dieser Ausstellung doch gehen sollte.

Taysir Batniji, 12. Berlin Biennale, KW Institute for Contemporary Art, 11.6.–18.9.2022, Foto: Silke Briel

Berlin Biennale

11. Juni bis 18. September

Ausstellungsorte: Akademie der Künste, Hanseatenweg, Akademie der Künste, Pariser Platz, Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart, KW Institut for Contemporary Art, Auguststraße, Stasi-Zentrale, Campus für Demokratie, Berlin-Lichtenberg, Dekoloniale Erinnerungskultur, Wilhelmstraße, Schaufenster